今回の買い付けは、2020年2月13日~2020年2月21日に行いました

皆さんこんにちは。

シマムラストリングス秋葉原:マネージャーの糸山です。

今年はベートーヴェン生誕250周年のメモリアルイヤーということで、弦楽器買付としては初めて「音楽の都」ウィーンを訪れました。 ベートーヴェンは1770年ドイツ・ボン生まれ。17歳の時にウィーンでモーツァルトと出会い、22歳でハイドンに弟子入りのためウィーンへ移住。以来ボンに戻ることはなく56歳で亡くなるまでの35年間をウィーンで過ごしました。

ベートーヴェンは1770年ドイツ・ボン生まれ。17歳の時にウィーンでモーツァルトと出会い、22歳でハイドンに弟子入りのためウィーンへ移住。以来ボンに戻ることはなく56歳で亡くなるまでの35年間をウィーンで過ごしました。

街にはベートーヴェンのほか、ウィーンゆかりの作曲家たちの石像をあちこちで発見。(モーツァルトだけ探せず・・・。)

まずは歌曲王:フランツ・シューベルト。 シューベルトの石像。宮廷礼拝堂聖歌隊(現:ウィーン少年合唱団)のメンバーであった生粋のウィーンっ子。ベートーヴェンを崇拝し、ベートーヴェンの葬儀では棺を担いだという話は有名ですね。31歳と短命でしたが1,000曲近くの作品を残しました。

シューベルトの石像。宮廷礼拝堂聖歌隊(現:ウィーン少年合唱団)のメンバーであった生粋のウィーンっ子。ベートーヴェンを崇拝し、ベートーヴェンの葬儀では棺を担いだという話は有名ですね。31歳と短命でしたが1,000曲近くの作品を残しました。

交響曲の大家:アントン・ブルックナー。 ウィーン国立音楽大学の教授を務めたブルックナーの石像。優秀なオルガニストとして知られていましたがウィーンに移住してから交響曲の創作に集中し、9曲のシンフォニーを遺しました。皆さんは何番がお好きですか?(私は7番かな・・・。)

ウィーン国立音楽大学の教授を務めたブルックナーの石像。優秀なオルガニストとして知られていましたがウィーンに移住してから交響曲の創作に集中し、9曲のシンフォニーを遺しました。皆さんは何番がお好きですか?(私は7番かな・・・。)

ワルツ王:ヨハン・シュトラウス2世。(キラッキラ!) ウィーナー・ワルツの全盛時代を築いたヨハン・シュトラウス2世の記念碑。ヴァイオリンを弾きながらオーケストラの指揮をする「弾き振り」でブイブイ言わせていたので、このデザインになったとか?毎年恒例のウィーンフィルのニューイヤーコンサートでは、シュトラウスの曲で構成されたプログラムが世界各国で中継されています。

ウィーナー・ワルツの全盛時代を築いたヨハン・シュトラウス2世の記念碑。ヴァイオリンを弾きながらオーケストラの指揮をする「弾き振り」でブイブイ言わせていたので、このデザインになったとか?毎年恒例のウィーンフィルのニューイヤーコンサートでは、シュトラウスの曲で構成されたプログラムが世界各国で中継されています。

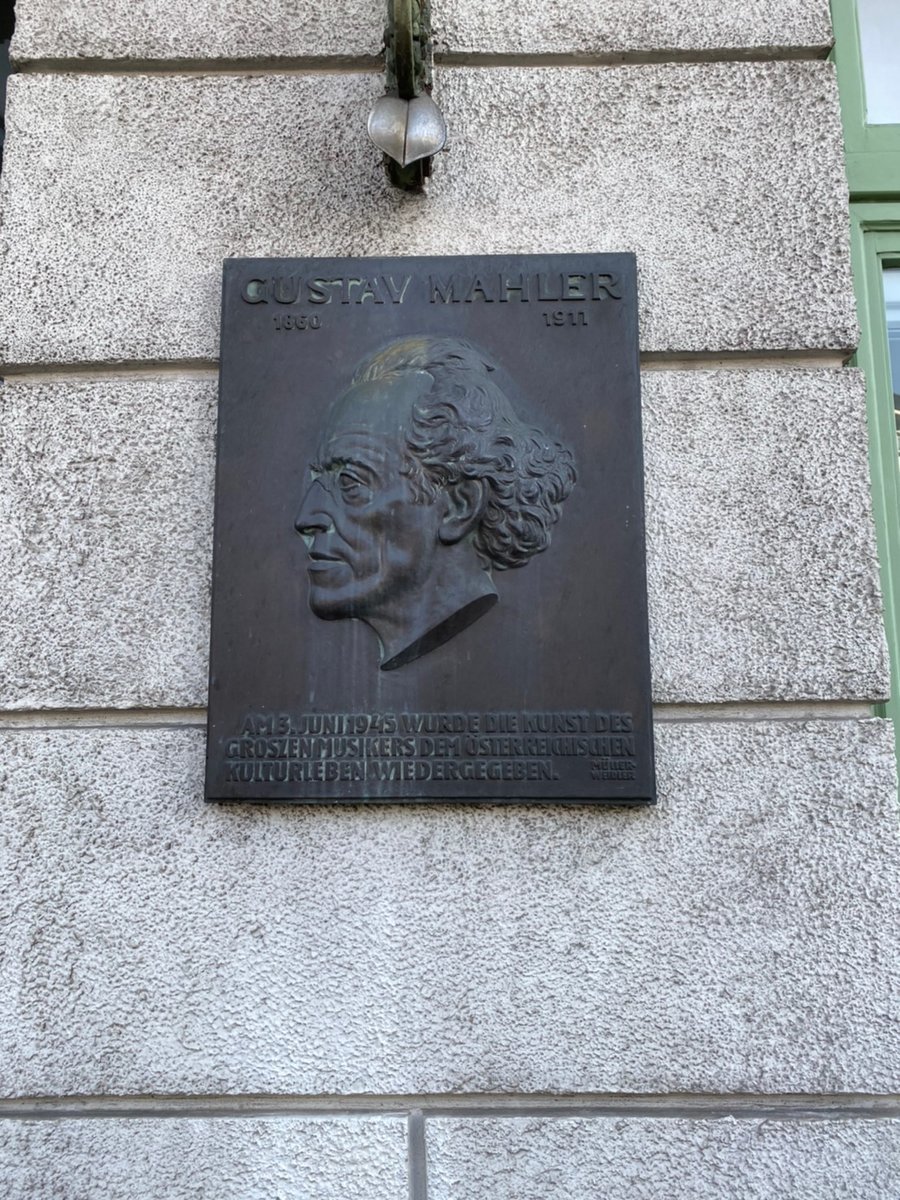

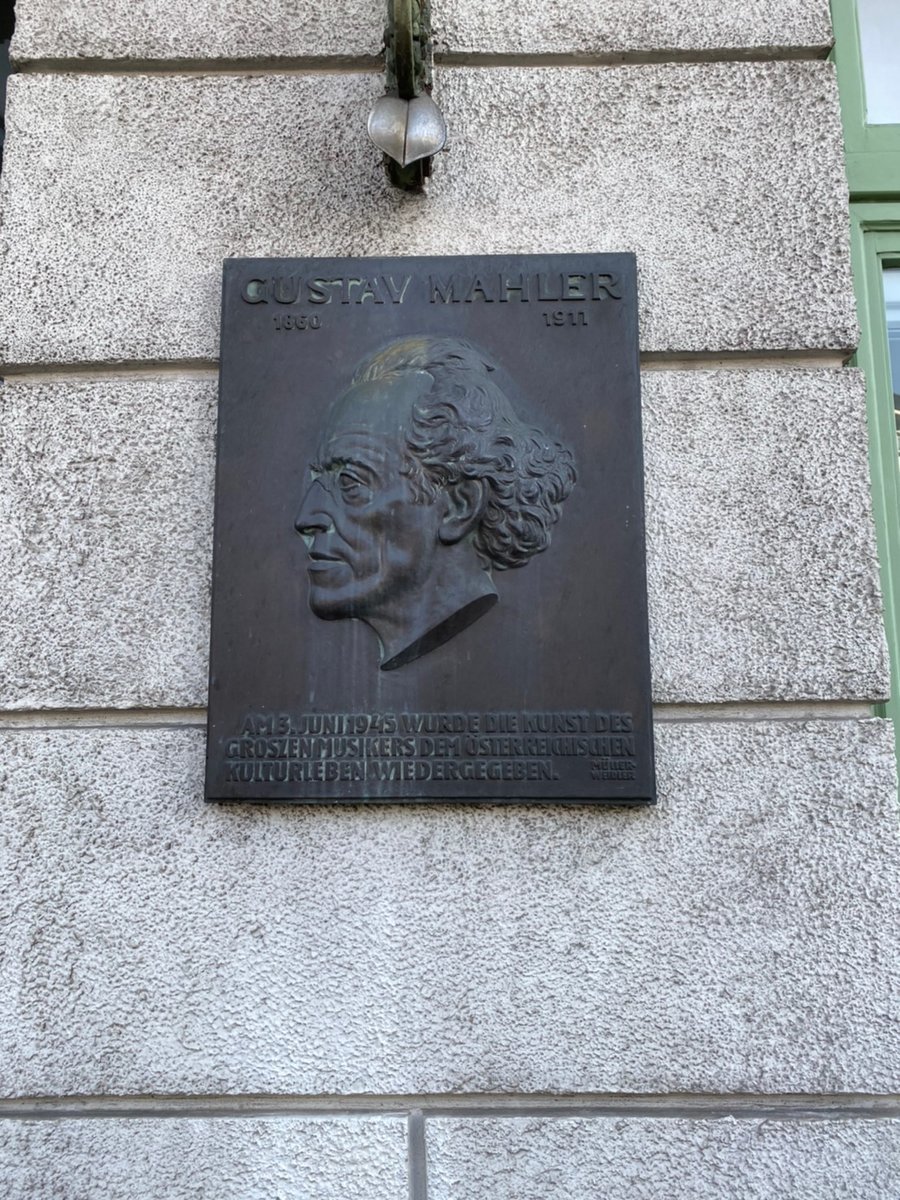

そして、グスタフ・マーラー大先生の石碑。 マーラーはウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を兼任しました。村上春樹さんの著書:「小澤征爾さんと、音楽について話をする」ではマーラーの音楽について触れられているのですが、読後は聴き方が変わって面白いですよ♪

マーラーはウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を兼任しました。村上春樹さんの著書:「小澤征爾さんと、音楽について話をする」ではマーラーの音楽について触れられているのですが、読後は聴き方が変わって面白いですよ♪

ベートーヴェンが半生を過ごしたウィーンの街は、4世紀以上に渡ってクラシック音楽の中心地でした。

音楽の繁栄はウィーン市内の作曲家、楽譜出版社、ピアノづくり、そして弦楽器の生産にも大きな影響を与え、目録や領収証等に確認される市の重要なアーカイブ資料には、ウィーンの王族や貴族へ納入した楽器の多くが、地元ウィーンの職人たちが製作したことが分かっています。

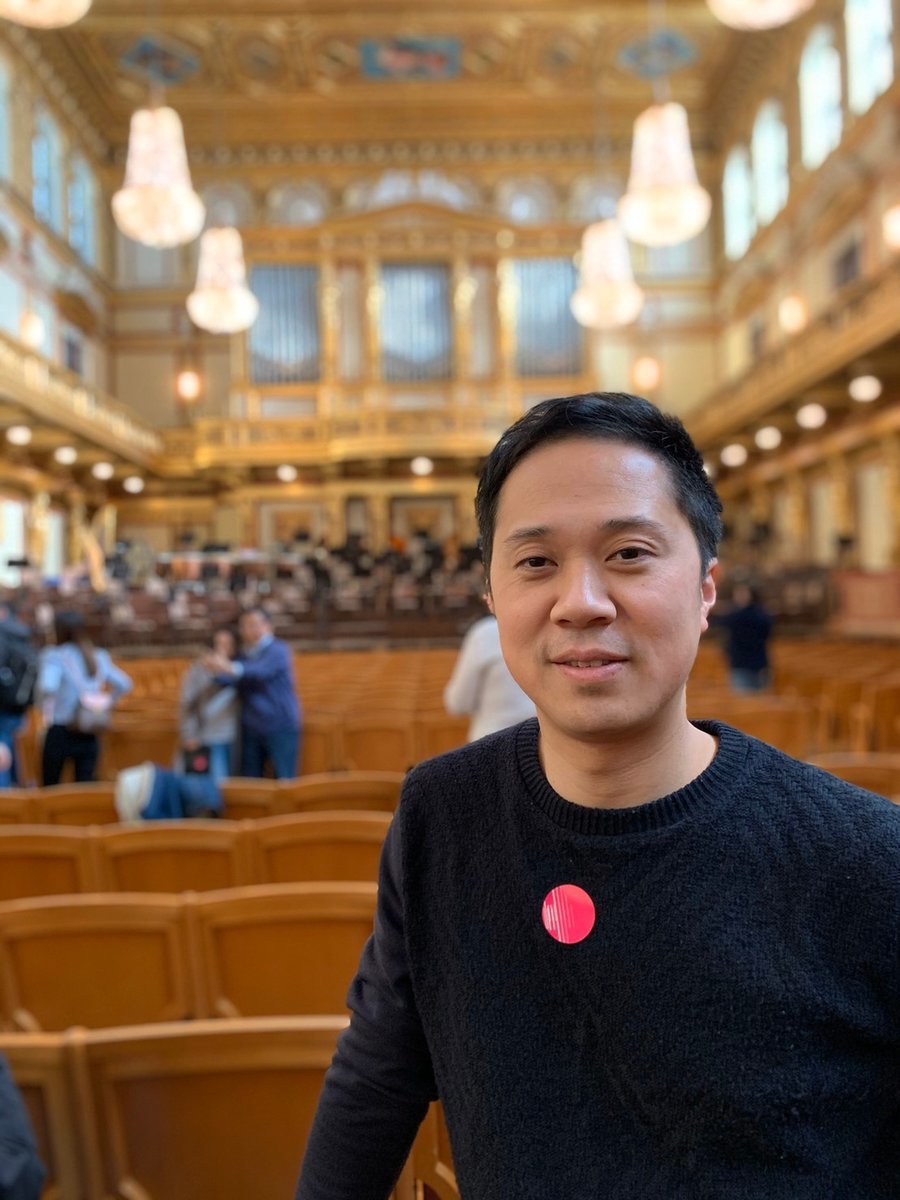

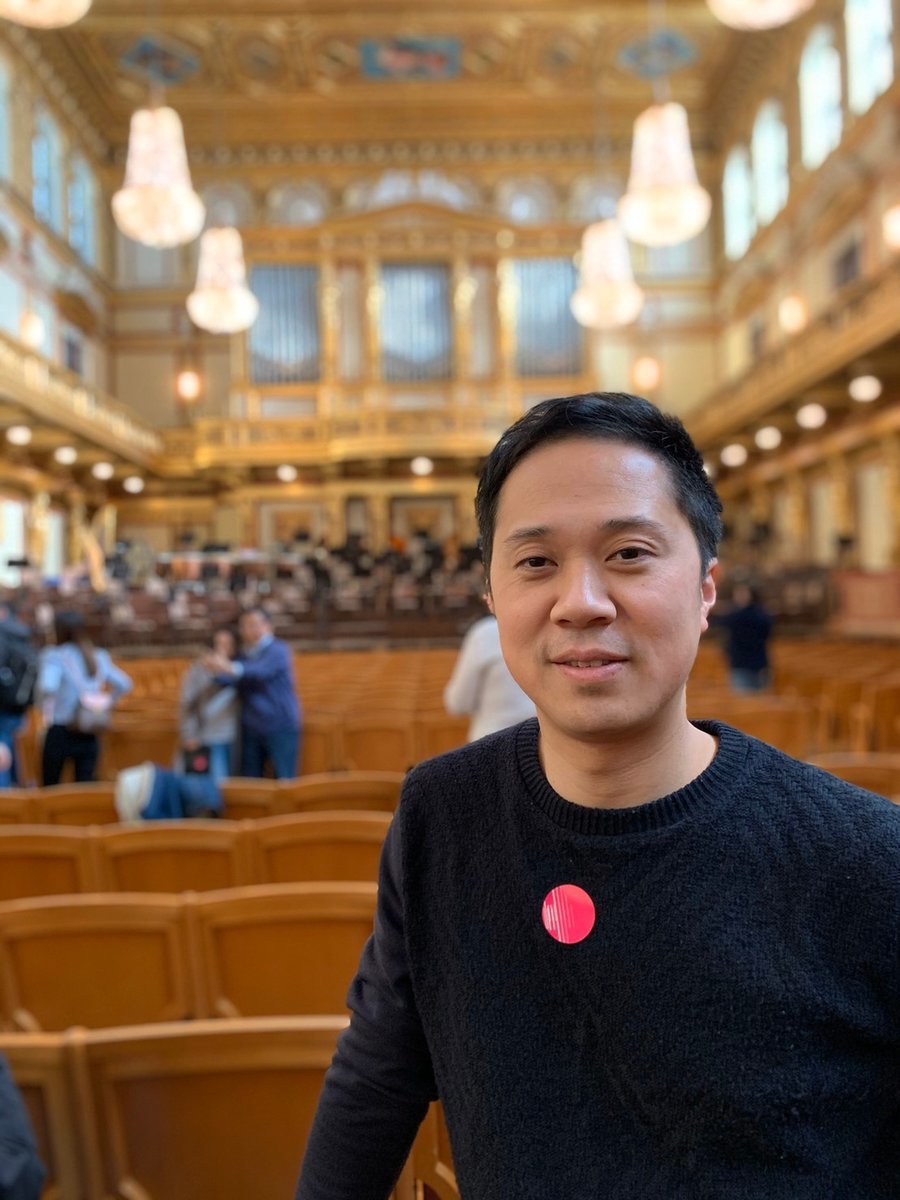

ドイツ生活時代にウィーンは何度も訪れたというマイスターも、「ウィーン楽友協会ホール(Musikverein Wien)」は初体験。

ドイツ生活時代にウィーンは何度も訪れたというマイスターも、「ウィーン楽友協会ホール(Musikverein Wien)」は初体験。

私達がウィーンを訪れた3日後に、ここで五嶋みどりさんがシューマンのヴァイオリン協奏曲をウィーン・フィルをバックに演奏する・・・というニアミスを犯しました(泣)もっと早く知っていたら・・・。

私達がウィーンを訪れた3日後に、ここで五嶋みどりさんがシューマンのヴァイオリン協奏曲をウィーン・フィルをバックに演奏する・・・というニアミスを犯しました(泣)もっと早く知っていたら・・・。

今回はウィーンで活躍する演奏家のために日々腕を揮う職人のもとを訪れ、メモリアルイヤーに相応しい楽器を見つけて、『ベートーヴェンゆかりのお宝』とこじつけさせて頂きたいと思います。笑 ウィーン・コンツェルトハウス。ここも、私たちが訪れた1週間後にNHK交響楽団のヨーロッパツアー・コンサートがあるというニアミス(大泣)

ウィーン・コンツェルトハウス。ここも、私たちが訪れた1週間後にNHK交響楽団のヨーロッパツアー・コンサートがあるというニアミス(大泣)

私がリサーチを重ね、絶対に訪ねると決めた工房はウィーンフィルハーモニー管弦楽団御用達の由緒ある工房。レディース・エン・ジェントルメン。

Wilfried Ramsaier-Gorbach(ヴィルフリート・ラムザイヤー・ゴアバッハ)氏のアトリエです! ゴアバッハ氏はドイツ・シュトゥットガルト生まれ。1871年から続くウィーン最古の老舗ヴァイオリン工房を引き継いでいる、凄腕のマイスターです。

ゴアバッハ氏はドイツ・シュトゥットガルト生まれ。1871年から続くウィーン最古の老舗ヴァイオリン工房を引き継いでいる、凄腕のマイスターです。

なんとここの工房、ウィーン学友協会ホールの「楽屋口」と繋がっているんです!凄すぎ!!

何を隠そうこのゴアバッハ氏。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団「専属」の弦楽器修理工として、日々ご活躍されているのです。

www.facebook.com

オーストリアはドイツ語圏ですが、マイスター茂木によるとウィーンのドイツ語は「オーストリアドイツ語」と呼ばれるほど一般的なドイツ語とは結構違うらしく、安全策をとって今回は英語メインで会話をしていました。

オーストリアはドイツ語圏ですが、マイスター茂木によるとウィーンのドイツ語は「オーストリアドイツ語」と呼ばれるほど一般的なドイツ語とは結構違うらしく、安全策をとって今回は英語メインで会話をしていました。

ゴアバッハ氏はウィーンフィルと共に日本にも10回以上訪れており、よく秋葉原の電気街で工具を買い求めているのだそうです。意外に身近な所まで来てたのでビックリです。笑 ゴアバッハ氏が『秋葉原で購入した』と、ニコニコで貸してくれたライトを使うマイスター茂木。この人、職場秋葉原です。

ゴアバッハ氏が『秋葉原で購入した』と、ニコニコで貸してくれたライトを使うマイスター茂木。この人、職場秋葉原です。

1800年代のヴァイオリンを中心に、幅広いラインナップを買い付けさせて頂きました。 さすがは御用達とだけあって音作りがとても上手く、選定は非常に悩みました…。それでは、ここでウィーンフィル御用達の由緒ある工房で買い付けた、選りすぐりのヴァイオリン(の一部)をご紹介させて頂きます!

さすがは御用達とだけあって音作りがとても上手く、選定は非常に悩みました…。それでは、ここでウィーンフィル御用達の由緒ある工房で買い付けた、選りすぐりのヴァイオリン(の一部)をご紹介させて頂きます!

ゴアバッハ氏から1挺1挺、楽器の情報を丁寧に教えて頂きました♫

ゴアバッハ氏から1挺1挺、楽器の情報を丁寧に教えて頂きました♫

German Violin "Josef Klotz" Label, ca1860 - 1880

German Violin "Josef Klotz" Label, ca1860 - 1880(証明書付)19世紀後半に製作された作品です。個性的なF字が愛くるしいお顔立ちの楽器ですが、可愛らしさのかけらもない渋っ渋のジャーマンサウンド。

German Violin "Josef Klotz" Label, ca1860 - 1880(証明書付)19世紀後半に製作された作品です。個性的なF字が愛くるしいお顔立ちの楽器ですが、可愛らしさのかけらもない渋っ渋のジャーマンサウンド。

Sachsen Arbeit "Antonio Stradivarius 1713" Label, ca1880 - 1900

Sachsen Arbeit "Antonio Stradivarius 1713" Label, ca1880 - 1900(証明書付)東ドイツ・ザクセン州で19世紀後半に製作された作品で、よく鳴ります!グランフロント大阪店マネージャー:古西もチョット弾いて『ハイ、もうこれ絶対買い!』ってなりました。面構えもなかなか格好良いですね~。

Sachsen Arbeit "Antonio Stradivarius 1713" Label, ca1880 - 1900(証明書付)東ドイツ・ザクセン州で19世紀後半に製作された作品で、よく鳴ります!グランフロント大阪店マネージャー:古西もチョット弾いて『ハイ、もうこれ絶対買い!』ってなりました。面構えもなかなか格好良いですね~。

Sachsen Arbeit, ca1870 - 1880

Sachsen Arbeit, ca1870 - 1880(証明書付)こちらも上記と同じくザクセン・スクールの作品。経年変化で熟成された音色が楽しめる、素晴らしいジャーマン・ヴァイオリンだと思います!

Sachsen Arbeit, ca1870 - 1880(証明書付)こちらも上記と同じくザクセン・スクールの作品。経年変化で熟成された音色が楽しめる、素晴らしいジャーマン・ヴァイオリンだと思います!

・・・と、ここまで全て100万円以下でご提案できる予定です。50万円以下の楽器もあります♪

・・・と、ここまで全て100万円以下でご提案できる予定です。50万円以下の楽器もあります♪

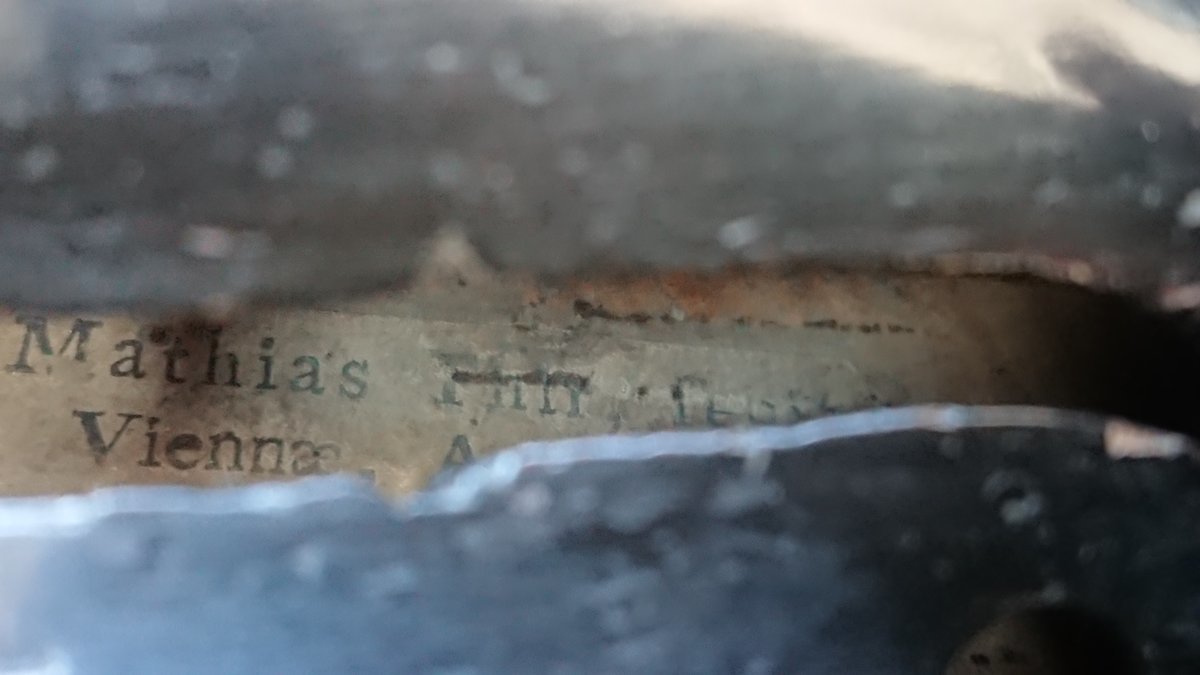

ゴアバッハ氏にご協力をお願いしまして、今回は100万円以下の楽器についても全て例外なく「証明書」も付属します。 ウィーンゆかりの「お宝」探し。何度も弾いて、調べて、悩んで、この楽器に決めました!お目当てのオーストリッチ・オールド・ヴァイオリンも発見。ウィーンの名工、1795年のMathias Thir(マティアス・ティール)オリジナルラベル入りの楽器を購入しています。

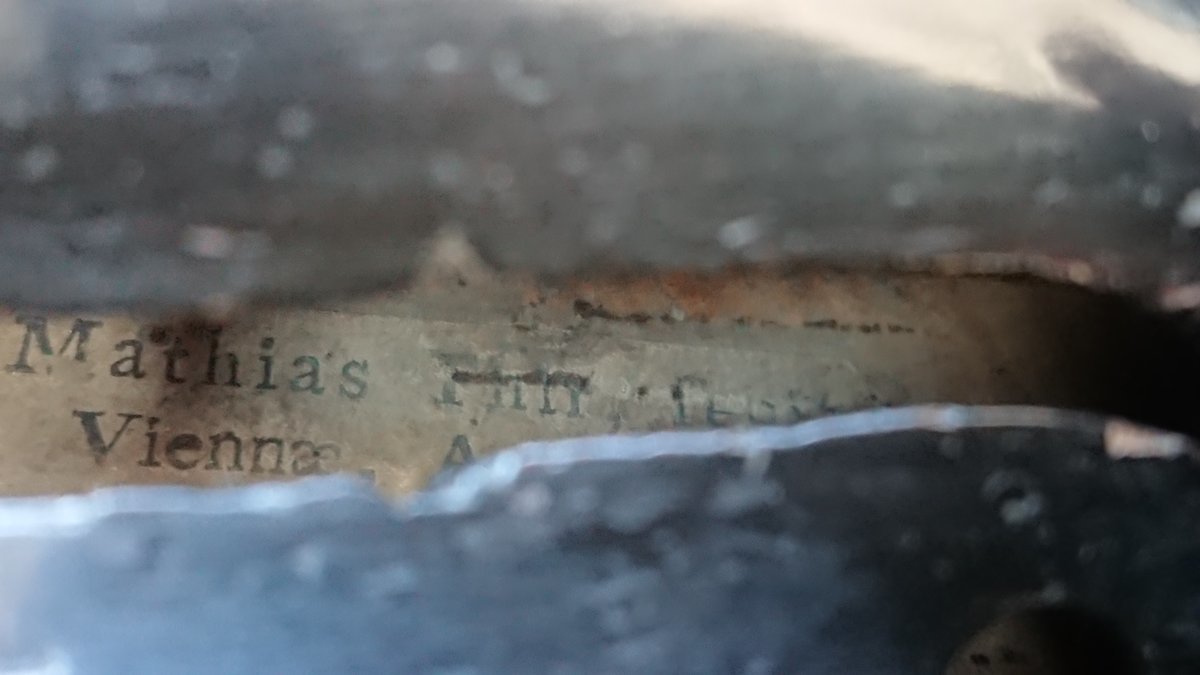

ウィーンゆかりの「お宝」探し。何度も弾いて、調べて、悩んで、この楽器に決めました!お目当てのオーストリッチ・オールド・ヴァイオリンも発見。ウィーンの名工、1795年のMathias Thir(マティアス・ティール)オリジナルラベル入りの楽器を購入しています。

Mathias Thir, Austria - Wien, ca1795

Mathias Thir, Austria - Wien, ca1795

Mathias Thir, Austria - Wien, ca1795

マティアス・ティールは、ハイドンやベートーヴェンが活躍した時代における、ウィーンの代表的なリーディング・メーカーでした。名器:Jacob Stainer(ヤコブ・シュタイナー)に影響を受けたとみられ、ハイアーチを特徴とした宮廷サロン風の作品を作り上げ成功を収めました。

ハプスブルク家の宮廷で演奏されていたかもしれない・・・と考えると、とても有難い気分になります。(あくまで推測です。)音色はブラックな見た目からは想像できないほど、甘いVoice。ゴアバッハ氏から『ベートーヴェンもこのヴァイオリンの音色を聴いたかもね~。』なんていうリップサービスも。笑(あくまで推測です。)

マティアス・ティールのオリジナルラベル。この楽器にはWilfried Ramsaier-Gorbachの鑑定書が付属します。

マティアス・ティールのオリジナルラベル。この楽器にはWilfried Ramsaier-Gorbachの鑑定書が付属します。

ゴアバッハ氏の工房で選んだ楽器は全部で11本!1件あたりの買付本数としては、異例の多さ。大豊作です!!

ウィーンフィル専属の工房で選定だなんて、とても贅沢な買い付けができたと思います。 秋葉原でお買い物際には、ぜひシマムラストリングス秋葉原にお立ち寄り下さい。Danke!!次回はウィーンの弓職人をご紹介します。

秋葉原でお買い物際には、ぜひシマムラストリングス秋葉原にお立ち寄り下さい。Danke!!次回はウィーンの弓職人をご紹介します。

ウィーンといえば、ウィンナーシュニッツェル。コンサートは聞き逃しましたが、名物料理は漏れなく頂きました。本日はこの辺で。Tschüss!!

ウィーンといえば、ウィンナーシュニッツェル。コンサートは聞き逃しましたが、名物料理は漏れなく頂きました。本日はこの辺で。Tschüss!!

今回買い付けた弦楽器は、弦楽器フェスタでお披露目します

今回マイスター茂木が買い付けを行った弦楽器は、5月〜7月各地(グランフロント大阪・横浜みなとみらい・名古屋みなとアクルス・松本パルコ・南船橋・イオンレイクタウン・仙台泉・札幌クラシック)の島村楽器で開催される、島村楽器弦楽器フェスタにて展示・お試しいただくことが出来ます。

順次情報を公開致しますので、弦楽器フェスタページもあわせてご覧ください。